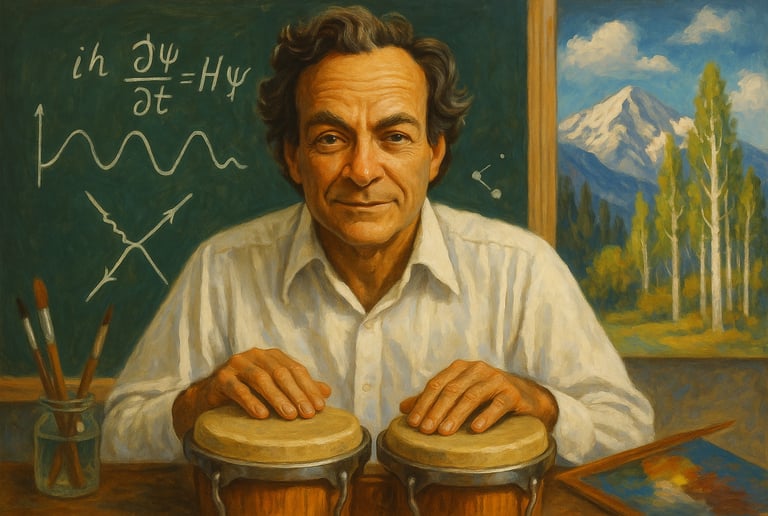

Richard Feynman: La biografía del genio que revolucionó la física mientras tocaba bongos

BIOGRAFÍAS

9/27/202511 min read

¿Qué tienen en común un físico Nobel, un experto en abrir cajas fuertes, un percusionista de samba brasileña y un Maya-logo amateur? La respuesta es simple: todos eran la misma persona extraordinaria llamada Richard Phillips Feynman, posiblemente el científico más carismático y excéntrico del siglo XX.

Los primeros años: El niño que no paraba de preguntar

Richard Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en Far Rockaway, una pequeña villa en las afueras de Nueva York, cerca del mar. Su padre, gerente de ventas en una empresa de uniformes, fue quien plantó la semilla de la curiosidad científica en su hijo. Melville Feynman tenía una filosofía educativa particular: animaba constantemente a Richard a hacerse preguntas que desafiaran su pensamiento, siempre con el objetivo de aprender algo nuevo.

A los 11 o 12 años, Richard ya había montado un laboratorio casero donde experimentaba con aparatos de radio. Su ingenio precoz se manifestó cuando inventó una "alarma para ladrones" increíblemente simple pero efectiva: una pila grande conectada a un fuerte timbre mediante alambres que se activaba cuando alguien abría la puerta de su habitación.

El pequeño empresario de las radios

Durante la Gran Depresión, el joven Feynman encontró su nicho de mercado. Compraba radios viejas y averiadas en traperías para repararlas y revenderlas. Su reputación se extendió por el barrio: "Tenemos una radio que no funciona, y nos gustaría que nos la reparara" era una frase que escuchaba constantemente. La razón de su éxito era simple: cobraba mucho menos que los técnicos profesionales.

Pero lo que realmente caracterizaba al joven Richard era su obsesión por resolver problemas. Como él mismo recordaba: "Es una especie de compulsión para resolver rompecabezas y acertijos... yo no paraba hasta que lograba resolver el maldito problema."

Durante sus años de instituto llegó a conocer "todos los rompecabezas, acertijos y charadas conocidas por la humanidad". Formaba parte del "equipo de álgebra" de cinco estudiantes que competía contra otras escuelas, y ya por entonces inventaba sus propios problemas y teoremas matemáticos.

MIT: El tímido genio que desafiaba profesores

A los 18 años ingresó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1939. Aunque inicialmente dudó entre matemáticas e ingeniería, finalmente se decantó por la física porque podría aplicarla a problemas reales del mundo.

Feynman era notoriamente tímido en el aspecto social, pero brillaba académicamente. Sus compañeros de habitación pronto se dieron cuenta de que tenían a un genio entre ellos. A los 13 años ya se había iniciado de forma autónoma en el cálculo diferencial, destacando ampliamente frente a sus compañeros.

Su curiosidad científica no tenía límites, pero esto a veces lo metía en problemas. En una memorable ocasión, tuvo que demostrar a sus compañeros que la orina no sale del cuerpo por gravedad haciendo pis cabeza abajo. En otra, para refutar la teoría de que tomar aspirina con Coca-Cola causaba desmayos inmediatos, se tomó seis aspirinas y tres Coca-Colas seguidas. Como resultado, no pudo dormir en toda la noche, así que se levantó y desarrolló algunas fórmulas de la función zeta de Riemann.

Princeton: El seminario que cambió su vida

En 1939, con 21 años, fue admitido en la Universidad de Princeton para desarrollar su tesis doctoral bajo la tutela de John Wheeler. Su tema: el problema de la "autoenergía del electrón", un rompecabezas que había desconcertado a los físicos durante años.

Wheeler organizó que Feynman presentara su trabajo en un seminario. Lo que parecía una presentación académica rutinaria se convirtió en uno de los momentos más intimidantes de su carrera. Eugene Wigner había invitado a las eminencias más grandes de la física: Henry Norris Russell (el astrónomo más famoso del momento), Johnny von Neumann (el matemático más brillante), Wolfgang Pauli (físico de renombre mundial) y, para completar el cuadro de terror, Albert Einstein.

Cuando Einstein entró al seminario, saludó amablemente: "Hola, vengo a su seminario. Pero, antes de nada, ¿dónde está el té?"

A pesar de los nervios iniciales, en cuanto Feynman comenzó a explicar la física, se sumergió completamente en el tema y perdió la noción de quién estaba en la sala. Al final, Pauli se levantó y declaró con su característico acento alemán: "No me parece que esta teoría pueda ser cierta, por esto, por esto y por esto", volviéndose hacia Einstein para pedirle apoyo.

Curiosamente, años más tarde Feynman descubriría que Pauli tenía razón: la teoría no era completamente satisfactoria.

El amor de su vida: Arlene

Durante sus años en Princeton, Feynman conoció al amor de su vida: Arlene Greenbaum. Se casaron en 1942, pero la tragedia ya los acechaba: Arlene había sido diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad mortal en aquella época.

Los Álamos: La bomba y la pérdida

Cuando Bob Wilson se acercó a Feynman en Princeton para hablarle de un proyecto secreto de separación de isótopos de uranio, la respuesta inicial fue un rotundo no. Feynman quería concentrarse en su tesis doctoral. Pero después de reflexionar apenas tres minutos, cambió de opinión: "Los alemanes tenían a Hitler, y la posibilidad de que pusieran a punto una bomba atómica antes que nosotros era demasiado aterradora."

En abril de 1943 se trasladó a Los Álamos, Nuevo México, para trabajar en el Proyecto Manhattan. Allí sería testigo y partícipe de uno de los proyectos científicos más ambiciosos y moralmente complejos de la historia.

Los Álamos: Entre genios y travesuras

En Los Álamos, Feynman trabajó en la división teórica bajo Hans Bethe, quien quedó tan impresionado que le encargó dirigir un grupo de trabajo. Juntos desarrollaron la fórmula de Bethe-Feynman para calcular el rendimiento de una bomba de fisión.

Pero incluso en este entorno de máxima tensión y secreto, Feynman no pudo resistir su naturaleza traviesa. Se convirtió en el experto en abrir cajas fuertes de la instalación, descubriendo que los archivos "ultrassecretos" se guardaban en ficheros de madera con candados corrientes que podían abrirse fácilmente.

En una memorable travesura, vació completamente el cajón de Edward Teller (el futuro "padre de la bomba de hidrógeno) mientras este participaba en una reunión, sacando los documentos por debajo como en un dispensador de papel higiénico.

Trinidad: El único que miró

El 16 de julio de 1945, Feynman fue testigo de la primera prueba nuclear de la historia en el desierto de Nuevo México, conocida como "Trinity". Mientras todos los demás científicos usaban gafas oscuras o se echaron en el suelo, Feynman fue probablemente el único que observó la explosión a simple vista, protegido únicamente por el parabrisas de un camión.

Su descripción es memorable: "Vi un manchón violáceo en el piso del camión... volví a mirar y vi aquella luz tan blanca convertirse en amarilla y después naranja. Se formaban y esfumaban nubes, provocadas por la compresión y expansión de la onda de choque."

El sonido llegó minuto y medio después: "¡¡¡BANG!!! y después un retumbar como de truenos, y eso fue lo que convenció."

La pérdida devastadora

Durante su estancia en Los Álamos, Feynman vivió el momento más doloroso de su vida: la muerte de Arlene en 1946. Curiosamente, para los viajes de emergencia al hospital de Albuquerque, usaba el coche de Klaus Fuchs, quien años después se descubriría que era un espía soviético que utilizaba ese mismo vehículo para transportar secretos nucleares.

La combinación de la bomba atómica y la muerte de su esposa tendría un efecto profundo en el joven físico, llevándolo a una crisis personal que lo acompañaría durante años.

Cornell: La bandeja que cambió la física

Después de la guerra, con apenas 30 años y una reputación despampanante, Feynman comenzó a impartir clases en la Universidad de Cornell. Sin embargo, se encontraba en una profunda crisis creativa: "No era capaz de investigar... me había quemado."

La solución llegó de manera inesperada en la cafetería de la universidad. Un estudiante lanzó una bandeja por el aire, y Feynman se fijó en cómo el medallón de Cornell giraba más rápidamente de lo que se bamboleaba la bandeja. Sin ninguna presión académica, decidió analizar este movimiento por puro entretenimiento.

"No tenía nada que hacer, así que me puse a calcular cuál sería el movimiento de la bandeja giratoria."

Este juego aparentemente trivial lo llevó a trabajar en las ecuaciones de los bamboleos, después en el movimiento relativista de electrones, luego en la ecuación de Dirac, y finalmente en la electrodinámica cuántica. Como él mismo reconoció: "Los diagramas y demás por los que me concedieron el Premio Nobel se originaron en aquellos devaneos con el bamboleo de la bandeja."

Brasil: Samba, física y nuevas aventuras

En 1949, Feynman decidió tomarse un año sabático en Brasil después de que un físico brasileño le ofreciera un puesto en el Centro de Investigaciones Físicas. La decisión de aprender portugués en lugar de español tiene una anécdota curiosa: estaba esperando para inscribirse en clases de español cuando vio a una "rubia imponente" entrar en la clase de portugués. Aunque inicialmente pensó "¡Por el mismo precio aprendo portugués!", finalmente se mantuvo con el español por razones más académicas.

En Brasil, Feynman no solo continuó su investigación en física nuclear, sino que se sumergió completamente en la cultura local. Aprendió a tocar los bongos y la frigideira (una especie de sartén de juguete que se golpea con una varilla metálica), y llegó a formar parte de los "Farsantes de Copacabana", una escuela de samba.

Su pasión por la música brasileña era tan grande que llegó a tocar en los carnavales de Río de Janeiro. Se pasaba días enteros practicando en la playa, recogiendo guijarros y perfeccionando ritmos complejos.

Para mantenerse al día con sus investigaciones, establecía contacto con el Laboratorio Kellogg de Caltech mediante radioaficionados brasileños, utilizando señales de llamada falsas para discutir datos experimentales sobre niveles energéticos de núcleos ligeros.

Caltech: El hogar definitivo

El éxito de su trabajo en Brasil le valió una oferta inmediata de Caltech: "Le contrataremos inmediatamente, y le concederemos el primer año con nosotros como año sabático." De esta manera, su primer año en Caltech lo pasó técnicamente en Brasil, comenzando a enseñar en Pasadena recién en su segundo año.

Los matrimonios turbulentos

Tras la muerte de Arlene, Feynman tuvo dos matrimonios más antes de encontrar la estabilidad. El segundo fue con Mary Louise Bell, quien lo persiguió desde Cornell hasta Pasadena. Se casaron en 1952, pero la relación resultó "un infierno personal" que terminó en separación cuatro años después.

Su tercer y definitivo matrimonio fue con Gwyneth Howarth, una joven inglesa de 24 años que conoció en Ginebra en 1958. Se casaron un año después, y este matrimonio duró el resto de su vida. Con Gwyneth, Feynman tuvo dos hijos: Carl y Michelle, y finalmente dejó atrás su etapa de mujeriego por la vida familiar.

El Premio Nobel: "Hubiera estado mejor sin él"

En 1965, Feynman compartió el Premio Nobel de Física con Julian Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga por su trabajo en electrodinámica cuántica y el desarrollo de los famosos "diagramas de Feynman", una herramienta revolucionaria que simplificó enormemente los cálculos en física de partículas.

La llamada llegó a las 3:30 de la madrugada. Su primera reacción fue de fastidio: "¡Sííí! ¡Pero ahora estaba durmiendo! Hubiera sido mucho mejor que me hubieran llamado por la mañana." Y colgó.

Su relación con el premio fue ambivalente. Como confesó más tarde: "Fue agradable recibir algún dinero —que me permitió comprar una casa en la playa—, pero en conjunto me parece que hubiera estado mejor no haber recibido el Premio Nobel, porque ahora ya no puedo mostrarme como soy en ninguna situación pública."

La ceremonia real: Un republicano ante el rey

El aspecto del premio que más lo incomodaba era la ceremonia en Suecia, especialmente la cena con el rey. Como republicano convencido, la idea de hacer reverencias a la realeza le causaba "violencia física". Consideró seriamente rechazar el premio, hasta que se dio cuenta de que "no hay ninguna forma de hacerlo sin meterse en un fregado mucho mayor que dejando las cosas como están."

Las obsesiones paralelas: Más allá de la física

Los jeroglíficos mayas

Una de las aficiones más sorprendentes de Feynman fue su pasión por la civilización maya. Todo comenzó durante su luna de miel en México y Guatemala, donde visitó restos arqueológicos. Se compró el Códice de Dresde y llegó a dar conferencias sobre el desciframiento de jeroglíficos mayas.

Su charla titulada "Descifrando los jeroglíficos mayas" en Caltech fue un éxito, donde incluso identificó como falsificación un nuevo códice que había aparecido en el New York Times. Como él mismo bromeaba: "Allí estaba yo, haciendo otra vez de algo que no soy."

La percusión: De Los Álamos a San Francisco

Su amor por los bongos comenzó en Los Álamos, donde descubrió tambores indios abandonados. Se internaba en los bosques para practicar sin molestar a nadie, danzando alrededor de los árboles "como si fuera un indio".

Esta afición lo llevó a formar el grupo "The Three Quarks" (nombre que tomó del concepto de quarks en física) y a tocar para ballets en San Francisco. En una ocasión, una coreógrafa compuso un ballet completo basado exclusivamente en su música de percusión, que llegó hasta las finales de un concurso internacional en París.

Los experimentos de conciencia

En sus últimos años, Feynman experimentó con tanques de privación sensorial en casa de John Lilly, el investigador de delfines. Buscaba experimentar alucinaciones sin usar drogas, ya que temía dañar su capacidad de pensamiento.

Logró tener "experiencias extracorpóreas" controladas, sintiendo que su "yo" se desplazaba desde su cabeza hasta su pecho y abdomen. Incluso experimentó con pequeñas dosis de ketamina, siempre con fines de exploración científica de la conciencia.

Los últimos años: Challenger y el legado

En 1986, a los 68 años, Feynman desempeñó un papel crucial en la Comisión Presidencial Rogers que investigó el desastre del transbordador espacial Challenger. Durante una audiencia televisada, demostró dramáticamente que el fallo había estado en las juntas tóricas de la nave, sumergiendo un trozo del material en agua helada para mostrar cómo perdía elasticidad en climas fríos.

Su informe criticó duramente los "malentendidos de conceptos generales muy sorprendentes entre técnicos de la NASA" y la desconexión entre ingenieros y ejecutivos.

El adiós del genio

Richard Feynman fue diagnosticado con cáncer en 1979. La enfermedad reapareció en 1987, y finalmente falleció el 15 de febrero de 1988 a los 69 años.

Sus últimas palabras, según algunos relatos, fueron: "Me gustaría no tener que morir dos veces. Es tan aburrido." Una frase que resume perfectamente su actitud irreverente hacia la vida hasta el final.

El legado eterno

Richard Feynman fue mucho más que un físico brillante. Fue un maestro nato que revolucionó la enseñanza de la física, un aventurero intelectual que se sumergía en cualquier campo que despertara su curiosidad, y un comunicador excepcional que hizo accesible la ciencia más compleja.

Sus diagramas de Feynman siguen siendo herramientas fundamentales en la física moderna. Su técnica de integrales de camino abrió nuevos horizontes en mecánica cuántica. Sus conferencias en Caltech se convirtieron en libros de texto clásicos que han inspirado a generaciones de científicos.

Pero quizás su legado más importante sea su filosofía de vida: la curiosidad insaciable, el escepticismo saludable, y la idea de que la ciencia debe ser, ante todo, divertida. Como él mismo dijo: "Ahora la física me disgusta un poco; pero antes yo disfrutaba haciendo física. ¿Por qué disfrutaba? Porque lo que hacía era jugar con ella."

Richard Feynman demostró que se puede ser un genio y mantenerse humano, que se puede revolucionar la ciencia y tocar bongos, que se puede ganar un Premio Nobel y seguir siendo irreverente. En una época donde la ciencia se volvía cada vez más especializada y abstracta, él recordó que la física nació de la curiosidad por entender el mundo natural.

Su vida fue la prueba viviente de que la genialidad no está reñida con la diversión, la humildad o la aventura.